[PR]

×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

恵美須ヶ鼻造船所跡・萩反射炉

世界遺産に登録された「明治日本の産業革命遺産」には萩市の5資産(松下村塾・萩城下町・大板山たたら製鉄遺跡・恵美須ヶ鼻造船所跡・萩反射炉)が含まれています。

◇恵美須ヶ鼻造船所跡(発掘調査中)

萩藩が設けた造船所の遺跡で、幕末に2隻の西洋式木造帆船を建造しました。

◇恵美須ヶ鼻造船所跡(発掘調査中)

萩藩が設けた造船所の遺跡で、幕末に2隻の西洋式木造帆船を建造しました。

徳川幕府は、大名統制のため江戸時代初期に軍艦等の建造を禁止する大船建造禁止令を制定しました。しかし、ペリーの黒船が来航した嘉永6年(1853)、幕府は禁止令を解禁し、翌年には萩藩に軍艦を建造するよう命じます。また、安政2年(1855)に、桂小五郎(木戸孝允)が軍艦建造の意見を藩に提出します。これらを受け、翌年には当時の藩主毛利敬親が洋式軍艦を建造することを決定します。

当時、国内では伊豆半島の戸田村で、ロシア人海軍将校のプチャーチンが地元の船大工を使って西洋式木造帆船を建造していました。これが日本人による初の本格的な洋式船建造で、萩藩は戸田村に船大工棟梁を派遣し、建造に携わった技術者を招へい、安政3年(1856)恵美須ヶ鼻に造船所を建設します。ここで同年、「丙辰丸」が進水します。

また、万延元年(1860)には2隻目の西洋式帆船「庚申丸」が進水します。庚申丸の建造技術は、丙辰丸とは違い、幕府が軍艦の操縦と建造の技術習得のため設立した長崎海軍伝習所でオランダ人教官が教えた技術が用いられました。

このようにロシアとオランダという2つの異なる技術による造船を1つの造船所で行った例は他にないこと、また幕末に建設された造船所で唯一遺構が確認できる造船所であることが評価され構成資産となっています。今年10月には国指定史跡に指定されました。

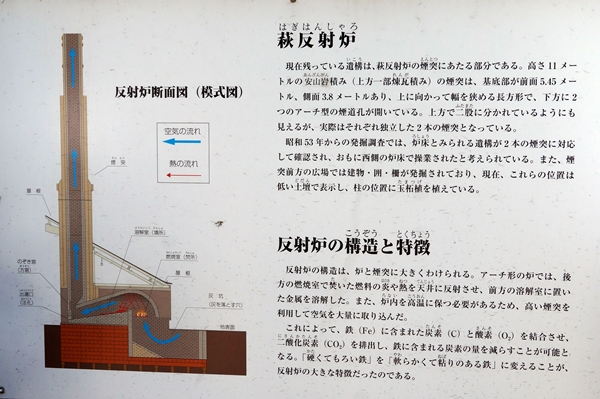

◇萩反射炉

西洋式の鉄製大砲鋳造を目指した萩藩が安政3年(1856)に建設した反射炉の遺跡です。 鎖国状態にあった江戸時代にあって、大陸に近い西南雄藩は、アヘン戦争での清国(中国)の敗戦やペリーの黒船来航により危機感をもち、海防の強化に取り組みます。各藩は、わずかな蘭書の知識などを頼りに自力で、射程距離の長い鉄製大砲や大型の軍艦を建造しようと試行錯誤します。当時は鉄製大砲を建造するには、衝撃に弱い硬い鉄を粘り気のある軟らかい鉄に溶解する必要があり、その装置として反射炉を用いていました。

当時の蘭書の設計図どおりの反射炉としては「明治日本の産業革命遺産 九州・山口と関連地域」の資産にもなっている韮山反射炉(静岡県伊豆の国市)が唯一残っていますが、萩反射炉は試験炉としての性質をもった、当時の試行錯誤による産業化を示す貴重な資産です。

◇コバルトブルーの美しい海

当時の蘭書の設計図どおりの反射炉としては「明治日本の産業革命遺産 九州・山口と関連地域」の資産にもなっている韮山反射炉(静岡県伊豆の国市)が唯一残っていますが、萩反射炉は試験炉としての性質をもった、当時の試行錯誤による産業化を示す貴重な資産です。

◇コバルトブルーの美しい海

PR

写真がとうございました。

ありがとうございました。

Re:写真がとうございました。

旅の記録としてBlogにまとめています。帰ってからのにわか勉強です^^;