[PR]

×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

石見銀山

石見銀山遺跡は、環境に配慮し、自然と共生した鉱山運営を行っていたことが特に評価され、2007 年7 月に「石見銀山遺跡とその文化的景観」として、国内では14 件目、鉱山遺跡としてはアジアで初めての世界遺産に登録されました。

石見銀山は、1526 年、博多の豪商神屋寿禎に発見されて以来、約400 年にわたって採掘された日本を代表する鉱山遺跡です。大航海時代の16 世紀、日本の銀鉱山としてヨーロッパ人に唯一知られた存在で、当時ヨーロッパで作られたアジアや日本の地図に、石見銀山付近を指して「銀鉱山王国」「銀鉱山」と記されていることからも明らかです。

また、石見銀山で生産された銀は高品質で、東アジア交易において最も信用が高く、石見銀山の所在する佐摩村(さまむら)にちなんでソーマ銀と呼ばれ流通しました。

16 世紀半ばから17 世紀前半の全盛期には、石見銀山で産出された銀をはじめとする日本銀が、世界の産銀量の約3分の1 を占めたといわれています。

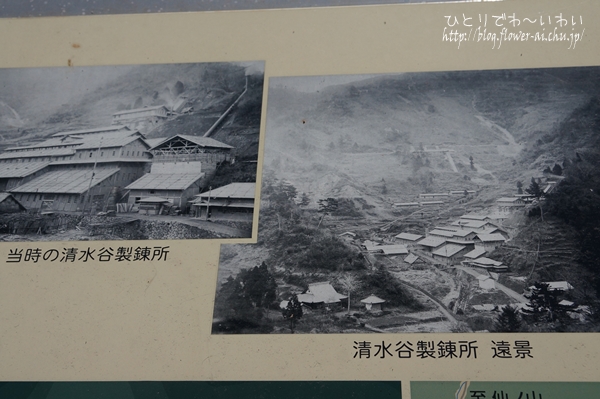

◇清水谷製錬所跡

◇清水谷製錬所跡

山すその傾斜を利用して造られた明治時代の先端技術による精錬所の遺跡。

明治28年から巨額を投じて建造されましたが、わずか1年半で操業中止となりました。

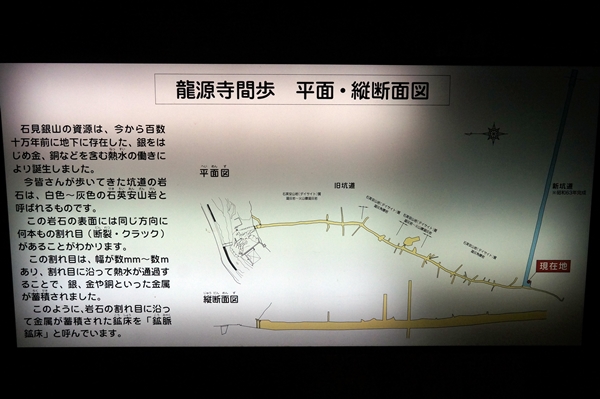

◇龍源寺間歩

龍源寺間歩は、御直山(おじきやま)五ヶ山のひとつ、江戸時代の中頃に開発された代官所直営の坑道で、大久保間歩に次いで長く、約600mあります。そのうち一般に公開されているのは273m(新坑道含む)で、坑道の壁面 には当時のノミの跡がそのまま残っています。 また、排水のため垂直に100mも掘られた竪坑も見ることができ、石見銀山絵巻等の展示もあります。

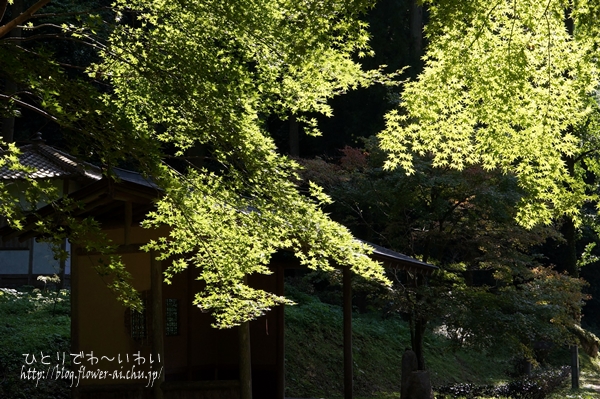

◇大森の町並み

江戸時代天領だった石見銀山領の中心地。数々の古社・古寺,大森代官所跡などが残されている。伝統的な町並みが見られるのは代官所前から南へ進む通りの両側の家並みで,保存整備事業によって昔ながらの家々が復元され,国の重要伝統的建造物群の指定をうけている。

訪れた日は月一度の世界遺産センターが休館の日で、大森の街並みの施設も扉を閉ざしたところが多くて残念でした。

◇龍源寺間歩

龍源寺間歩は、御直山(おじきやま)五ヶ山のひとつ、江戸時代の中頃に開発された代官所直営の坑道で、大久保間歩に次いで長く、約600mあります。そのうち一般に公開されているのは273m(新坑道含む)で、坑道の壁面 には当時のノミの跡がそのまま残っています。 また、排水のため垂直に100mも掘られた竪坑も見ることができ、石見銀山絵巻等の展示もあります。

◇大森の町並み

江戸時代天領だった石見銀山領の中心地。数々の古社・古寺,大森代官所跡などが残されている。伝統的な町並みが見られるのは代官所前から南へ進む通りの両側の家並みで,保存整備事業によって昔ながらの家々が復元され,国の重要伝統的建造物群の指定をうけている。

訪れた日は月一度の世界遺産センターが休館の日で、大森の街並みの施設も扉を閉ざしたところが多くて残念でした。

PR